小学校教員資格認定試験概要紹介&合格体験談!~前年度合格者に聞く試験対策・必勝法~

- コラム

※本記事は、教員資格認定試験の実施事務を行っている独立行政法人教職員支援機構とは関係ありません。教員資格認定試験は毎年内容が変わる可能性があるため、試験に関する情報は必ずNITS公式の案内や最新情報をご確認ください。

https://www.nits.go.jp/shiken/

教員資格認定試験(以下、認定試験)は、多様なバックグラウンドを持つ人材の学校現場への登用を促進するために、文部科学省が開催している年に1度の試験です。

Teach For Japan(以下、TFJ)のフェローシップ・プログラムで教員になった方の中にも、認定試験を受験され、教員免許を取得する方がたくさんいらっしゃいます。教員免許を取得された方に、「どんな試験対策をしたの?」「合格するためのポイントは?」そのような疑問を持っている方に向けて、実際の経験談を伺います。今回は、前年度の合格者のお二人をゲストにお迎えしました。

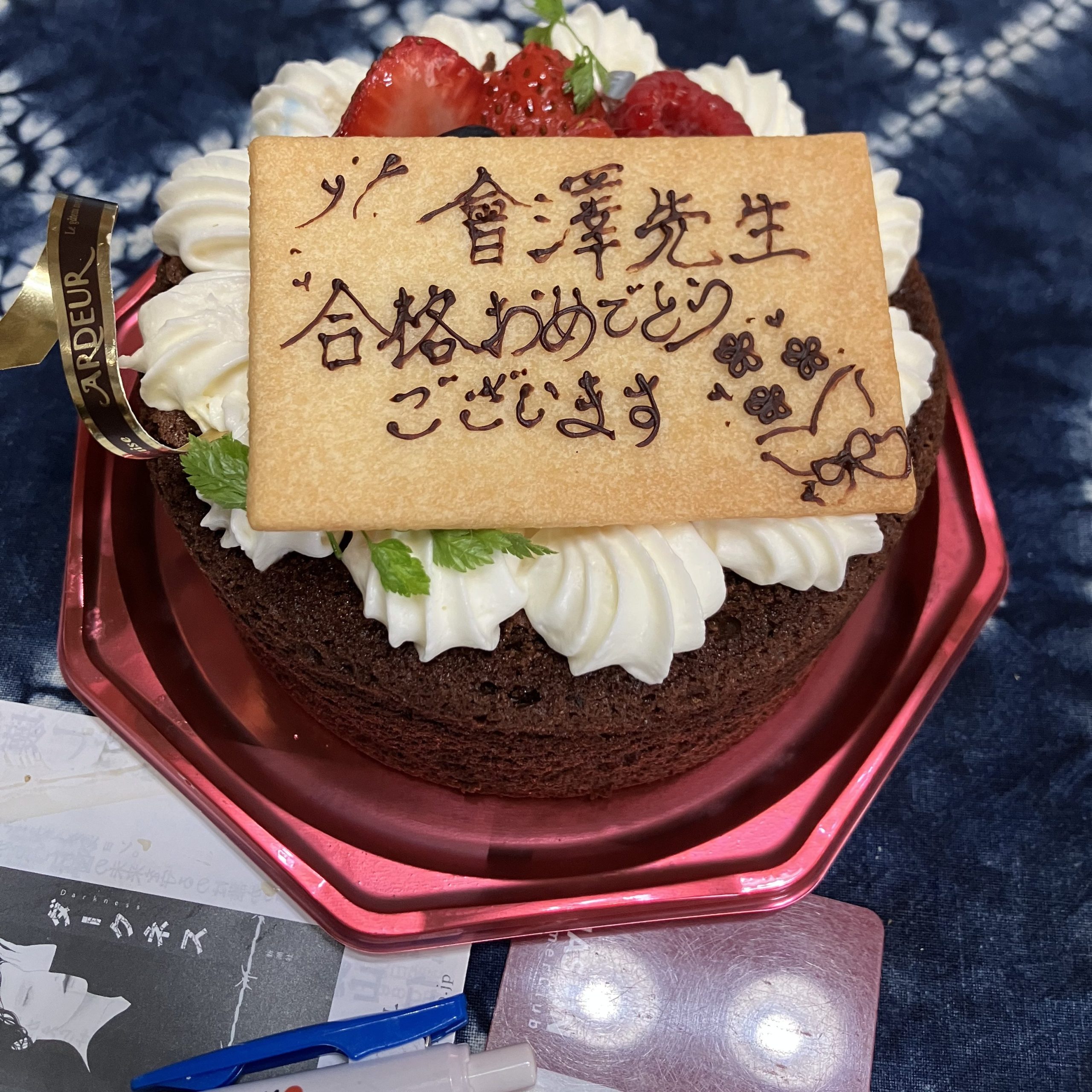

會澤一晃さん(TFJフェロー第12期生 R6年度小学校教員資格認定試験合格者)

メーカーにおいて、総務・法務、経営企画など管理系の業務に幅広く従事し15年が経とうとする頃、自身の今後のキャリアについて問い直したところ「次世代の育成に携わりたい」というかねてからの想いに改めて気づき、教員への転職を決意。教職ルートを様々模索する中で、Teach For Japanのフェローシップ・プログラムの存在を知った。現在は同プログラムを通じ、茨城県取手市の小学校へ赴任し、3年生を担任している。大学では教職課程を履修していなかったため、赴任校での業務と並行しながら小学校教員資格認定試験の準備を進め、令和6年度の試験に合格した。

|試験対策

限られた時間の中で過去問を中心に取り組む

私は、教員への転職を決意した時点では教員免許を持っていませんでした。そのため、認定試験を受けることは決めていましたが、勉強はフェローとしての仕事と両立する必要がありましたので、十分な時間をとれないということを前提に考えました。時間がないため、試験範囲を網羅的に勉強するのは無理だと思い、過去問を中心に試験に出るところを重点的に勉強することにしました。まず初めに過去問を解いてみたところある程度はできましたが、教職教養と論述試験が苦手だということがわかりました。そのため、苦手な部分を中心に勉強をしました。

自分の得意分野と量を考え、科目を選択

効率的に進めるには科目の選択が非常に重要だと思います。もし過去問を解いて科目選択をするのであれば、最低でも2、3年分の過去問を解いてみることをおすすめします。さらに自分自身の得意不得意や専門性、指導要領の量も考慮するといいと思います。また、択一試験と論述試験の対策を並行して進める前提で考えました。

最終的に決めた選択科目は、得意科目だった社会・英語、指導要領が2年分で論述対策も並行しやすいと判断した生活、実技系の4教科からは消去法で音楽を除いた図工・家庭・体育を選びました。音楽は音符も読めないこと、国語・算数は指導要領が6年分あり、対策困難と判断し選択しませんでした。

試験対策には、6年分の過去問を全て繰り返し行う

私が行った具体的な試験対策をご紹介します。

使用した参考書・問題集に関しては、過去問6年分、「教職教養の要点理解」「教職教養の演習問題」(共に時事通信出版局/編)です。過去問は重要だと思っていたので、NITSの公式サイトに公開されていたものを全て印刷して、繰り返し行いました。過去問を補う形で残りの2冊を使って勉強を進めました。あくまで過去問をベースに試験対策を進めました。

過去問で合格ライン未達だった部分を重点的に対策

過去問を解いてみた結果、教職教養が合格ライン未達だったため、重点的に対策を行うことにしました。教職教養は、教育分野の未修者にとってはなじみのない言葉や概念がたくさん出てくるので、対策に時間がかかる部分だと思います。まずは過去問を解き、各問のテーマを「要点理解」で確認し、Aランクを優先に演習問題を解くというサイクルを3回繰り返しました。教科の対策は、過去問を解いた結果ある程度既有知識で対応できたので、後回しにしようと判断しました。時間の関係でほとんどできませんでしたが、体育のみ指導要領を書き込み式のノートを購入し整理しました。

実践を想定した論述試験には対策が必要

論述問題については生活を選びました。過去問を見る限り指導要領の解説の内容をそのまま書けば足りるのではないかと思いましたので、その部分を読み込みました。文章が平坦でビジュアルもないので、定義や重要事項には赤、理由には青、事例には緑で色分けして下線を引きながら読みました。2、3回通読できればいいと思います。過去問を見ると実践を想定した問題が出ていたので、教師用指導書(赤本)の実践例を中心に対策を行いました。赤本は市販されていないので、教育の現場にいらっしゃらない方には入手は困難かもしれません。赤本が困難でも教科書に目を通しておくことは必要だと思います。

教養の論述については、「手取り足取り特訓道場、合格する論作文」(自治通信出版局/編)を使いました。本当は自分で起案をして臨みたかったのですが時間が取れず、模範答案を通読しました。「合格する論作文」の模範答案でなるべく多くのテーマを頭の中に入れた後は、過去問数年分の答案の構成をしてみました。文章を書きあげるところまではできませんでしたが、実際の試験時間を想定して、論文構成の練習はしました。

|試験当日(1次、2次)

1次試験は体力勝負の長丁場

1次試験については、会場は大田区にある東京流通センターで行われました。パイプ椅子だったので、腰痛になりました。不安な方はクッションを持参してもいいと思います。9時から17時までの長丁場となり、科目Ⅱは3時間、論述は計4問とかなりハードでした。

2次試験は事前の準備をしておけばある程度解けるのでは

2次試験については、会場はTKP新橋カンファレンスセンターでした。午前中に指導案の起案をした後に、午後に模擬授業(導入のみ)と口頭試問がありました。午後の模擬授業の指定時刻によっては待機時間が長くなる可能性があり、私は3時間以上待ちました。指導案の内容については、1次試験結果通知時に読むべき資料が指定されましたので、事前の準備が可能でした。それを読み込んでいけばある程度解けるような出題でした。

|試験結果と感想

試験勉強に一番時間を割いた論述で9割の評価を得られた

1次試験の結果は、2次試験の結果まで出た後に開示請求をすると点数を教えてもらえます。点数は科目Ⅰ(択一)が65/100、科目Ⅱ(択一)が210/300、科目Ⅲ(生活科論述)が90/100、科目Ⅳ(教養論述)がAでした。平均点や合格点は発表されていないため点数がよかったのかはわかりませんが、試験勉強に一番時間を割いた論述で9割の評価を得られたので、対策の方向性は間違っていなかったと思っています。

過去問中心とした準備に手ごたえ

試験を受けた感想は、個々の状況にはよるかもしれませんが、過去問でしっかりと準備をして臨めば合格できるということです。出題は基本的な内容で合格定員もなく、基準さえクリアすれば合格できます。面接官からは、教員を目指してくれてありがたい、多くの方に教員になってほしいと考えているように感じました。私は10年程前にも認定試験を受けたことがありますが、その際は2次試験で実技試験が課されていたり、3次試験で教育実習を数日かけて行ったと記憶しています。受験者の負担という意味でも、かなり取り組みやすい試験になっていると思います。

TFJのフェローとしての現場経験が役に立った

TFJのフェローとして現場で経験をしていたことが、論文や面接では非常に役に立ちました。認定試験を受けるという意味でも、TFJのフェローシップ・プログラムに応募しておいてよかったなと感じています。仕事をしながらの試験対策は時間的に厳しい部分もありましたが、現場に出てから試験を受けることができたのはプラスだったと思っています。

ぜひ個々にあった対策をしていただいて、合格を勝ち取っていただきたいなと思います。

フェローシップ・プログラムで教師になることに興味がある方

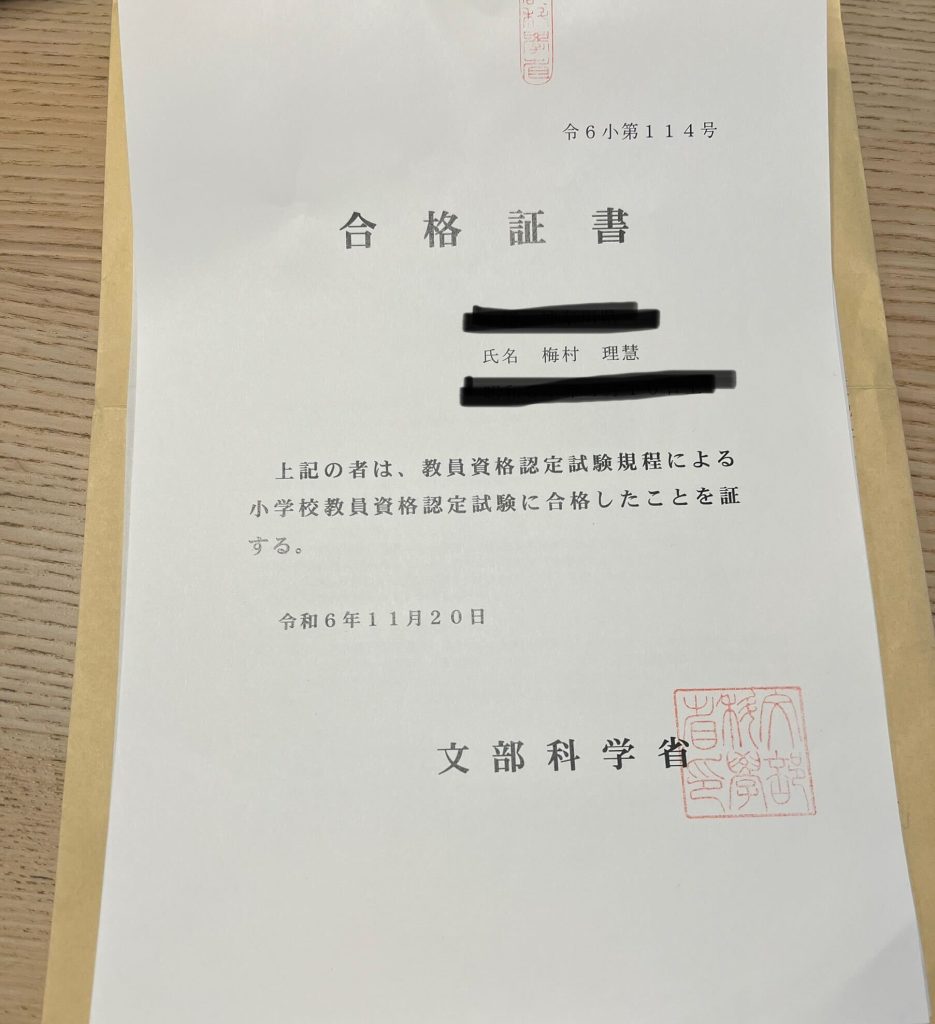

詳しく知りたい梅村理慧さん(TFJフェロー候補生 R6年度小学校教員資格認定試験合格者)

音楽大学を卒業後、サックス奏者として演奏活動をしていたが、演劇分野へも携わるようになる。演劇の創作の過程で次第に心理学に興味を持ち、通信大学で心理学を学ぶ。子育ての経験や演劇活動を通じて社会問題にも関心を持つようになり、それらの社会問題を解決していくために自分はこれから何をしたいのかを考えていたところ、TFJに出会う。フェローシップ・プログラムに参画し、フェロー第13期候補生として赴任前研修に取り組みながら小学校教員試験に挑戦し合格した。

|試験対策

過去問を1年分解いてみて科目を選択

まずは1年分の過去問を解いてみました。どの教科もこれまで自分が学んでこなかったような分野で、4〜6割ほどの得点でした。そのような状況の中、どの科目を選択しようかと考え、社会・音楽・家庭・図工・生活・英語を選択しました。選択のポイントとしては、自分の得意科目を加味したこと、学習指導要領の解説の量を加味したことです。国語と算数は6年分あるため除外し、生活は2年分だけだったため対策しやすいと判断し選びました。

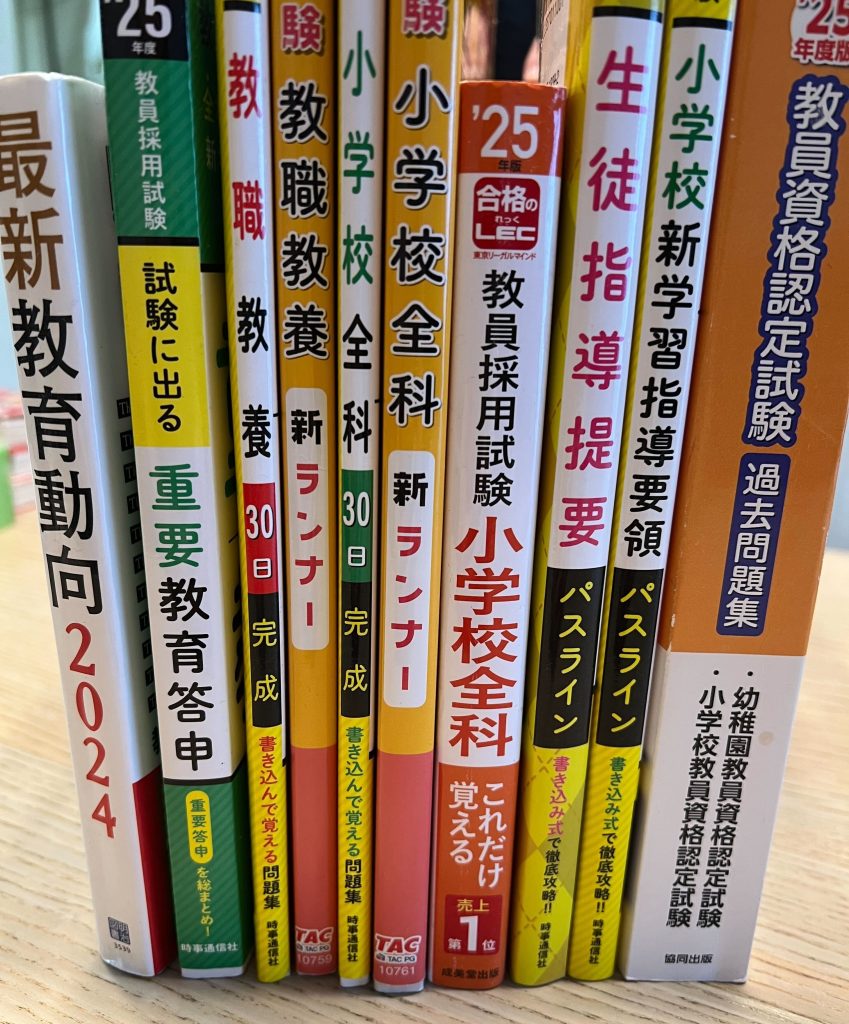

教員採用試験対策用の穴埋め式の参考書で重要ポイントを把握

過去問を解いても難しく、問題を解いても意味が理解できないということが多かったので、教員採用試験対策用の穴埋め式の参考書で学習を進め、どのような知識が必要なのか、重要な問題がどんなものかを把握するところから始めました。教員試験の対策書籍はたくさん売られていると思います。その中から良さそうなものを買って、手あたり次第に重要単語を覚え、書き込むということを繰り返し行いました。たくさん参考書を購入しましたが、重点的に使用した参考書は、教職教養2冊、小学校全科3冊、学習指導要領、生徒指導提要です。

その次に、受験科目の学習指導要領の解説を読み込みました。何度も出てきたところ、学年ごとにキーワードが変わっている部分などを重点的に学習しました。

論述対策にはインターネットで指導方法を検索したことも

論述Ⅲの試験対策としては、私の子どもが2年生で教科書が家にありましたので、生活の教科書に目を通し具体的な指導の流れを想定しました。その他、インターネットで小学校の生活の指導案を検索すると、テーマによって指導方法が見つかったので参考にしました。論述Ⅳの試験対策としては「最新の教育動向2024」を読み、関連用語や教育事情を把握しました。

択一・論述含め、ここまでの対策を約3ヶ月程行い、最後の仕上げとしてどれくらい理解が定着しているか確認するため、過去5年分の過去問を解き出題の傾向を再把握するということを行いました。

|試験当日(1次、2次)

体力的にも精神的にも疲れた1次試験、休憩時間にはうまくリフレッシュを

1次試験を受験してみた感想は、長丁場なので体力的にも精神的にも疲れました。私が受験した会場はとても広く、何百人も一つの空間にいる状況でしたので、そこに慣れるのも時間がかかりました。休憩時間には、甘いおやつを食べるなどリフレッシュしながら、一日を乗り切りました。

時間については、Ⅱは3時間の試験を1時間で解き終わり時間が余った一方で、ⅢとⅣは時間ギリギリでした。あまり対策ができていなかったこともあり、その場で考えながら書いていたことも理由だと思います。ⅢとⅣは文字数の制限があるため、書こうと思っている内容のアウトラインを問題用紙にメモしてから書き始めたことが良かったなと思っています。アウトラインを書いておくことで、消してやり直す手間もかからなかったので、時間を有効に使うことができました。

2次試験はとてもにこやかな雰囲気

2次試験では、午前中に指導案を作成し、午後に5分間の模擬授業と口頭試問がありました。私は最後から2番目でしたのでずっと緊張しながら待っていました。

試験官は二人で、自分が描いた指導案に関すること、教職に関する知識、なぜ教員を目指したのか、自分はどのような教員になりたいかといった質問を受けました。とてもにこやかな方で、試験の最後には、「ぜひ教師として頑張ってください」というエールをいただきました。

|試験結果と感想

TFJの研修も並行して受けていたこと、隙間時間を活用できたのがよかった

試験内容が多岐にわたるので試験対策には根気が必要ですが、隙間時間なども活用してコツコツ勉強を進めたことが良かったと思っています。TFJの研修も並行して受けていたことで、参考書だけで取り組むよりも理解を深めた上で、試験に臨むことができました。特に、2次試験の模擬授業は良いイメージを持って迎えることができました。

まずは1次試験を突破しないと2次試験に進めませんので、1次試験対策を頑張って突破を目指していただきたいなと思います。

フェローシップ・プログラムで教師になることに興味がある方

詳しく知りたい質疑応答

Q:教材選びのポイントを教えてください。また、教科書を読み込むべき科目はありますか?

教科書の読み込みはしませんでした。生活科の赤本はしっかりと読み込みましたが、それ以外の試験対策としては学習指導要領の解説をしっかりと勉強した方がいいと思います。参考書選びについては、実際に使用したのは先ほどご紹介した2冊でしたが、人によって相性があると思いますので、実際に本屋で手に取って見てみるのがいいと思います。

教科書はほとんど見ていないです。生活科の教科書がたまたま手元にあり試験科目とも一致したので眺めていましたが、実際それを見たから試験に役立ったかというと割合として少ないと思います。論述には、教科書よりも具体的な解説を読む、指導案をみて自分がどう授業をするかをイメージすることが役立つと思います。参考書選びについては、書き込み式で視覚的にもわかりやすいと感じたものを選びました。複数の参考書に取り組むことによって項目が重複していたら重要度が判断できるだろうと思い取り組みました。その他、移動時間用にはコンパクトで読めるものを購入し、電車の中で読んだり、仕事帰りにカフェで読んだりしました。

Q:学習を始めた時期、一週間の学習時間について教えてください。

6月が試験でしたが、転職を決めて赴任校が決まった3月頃に試験を受けることを決めました。そのため、試験勉強をしっかりしたのは3ヶ月くらいです。1日の勉強時間は平日はほとんどとれなかったです。仕事から家に帰って家族が寝静まった後の1、2時間、週末も同じくらいだったと思います。

勉強を始めたのは、去年のこのイベントに参加した後なので、2、3ヶ月です。勉強時間としてまとまってとれたのは1日1時間くらいだったと思います。夕食を終えて家族がゆっくりしている時間にテキストを開いて書き込むというのを毎日続けました。移動時間も本を開いていたので、隙間時間の積み重ねで勉強時間を稼いでいました。試験1ヶ月前の週末は2、3時間の時間を捻出していました。

Q:独学で勉強されたということですが、スクールに通う選択肢はありましたか?

全くなかったです。ただ、論述は、できれば第三者の方に見てもらった方がよかったなと思います。本来は職場の管理職に見てもらおうと考えていたものの、できなかったです。

スクールがあることを知らなかったので、全く考えず独学で進めました。

Q:論述におすすめの対策方法を教えてください。

1時間で1、2問の長文を書き上げるため時間配分が重要だと思います。そのため、本番を想定して時間を測って何度かやってみるといいと思います。

論述対策がほとんどできなかったので、今年の問題に救われたなという気がしています。書きやすい内容の問題でした。実際どうやればよかったかを振り返ると、国として目指している教育方針がどういうものかを把握しておくのが大切だと思います。教育キーワードがたくさんありますが、どういう意味で使われているのかを理解し、それが授業とどう結びつくかを落とし込んで考えられていれば、書きやすくなると思います。その他、過去問の中には論述のポイントが書いてあるものもあったので、事前に身につけておくべき知識の参考になるかと思います。購入した過去問は、WEBで公開されているものと同じですが、解説がついているのでより具体的に理解できました。

Q:スマホの学習アプリは利用しましたか?

特に利用しませんでした。それよりも、普段の生活ではパソコンで書くことが多く鉛筆で書くことが少ないと思いますので、鉛筆で書くことに慣れる方が大切だと思います。

Q:具体的な2次試験の対策について教えてください。また、2次試験ではどのような点が試験官に見られていたと思いますか?

対策としては、1次試験の合格通知が届く時に、これを読んでおくようにという資料がもらえたので、それを読み込みました。実際の問題も、それを読んでおけばある程度書けるものでした。見られていたポイントとしては、1次試験さえ通れば2次試験で落ちる確率はそんなに高くないと思うので、ダメな人を除くという見方をしていたという印象はあります。

Q:具体的にはどのような2次試験に関する資料が送られてきましたか?

私が試験を受けた時に届いた内容は、小学校学習指導要領の総合的な学習の時間について、指導と評価の一体化のための学習評価に関する参考資料、学習評価に関する事例についてでした。資料に加え、どのような形式で書くかというひな形がついていました。

事前に送られてきた資料をしっかりと読むこと、それを読んだうえで自分が授業をどのように展開するかというのをイメージしておけば、指導案を書くのはそこまで難しくありませんでした。指導と評価の一体化に関する資料が来たということは、何を指導して何を評価するのかをしっかり書くことがポイントだったのではないかと思います。その資料から求められる解答を想定して準備できればいいと思います。

見られていたポイントについては、試験官がにこやかで「即戦力になれると思います」「頑張ってください」というお言葉もいただきましたので、本当にまずい方だけが受からない試験なのかなという印象でした。

Q:TFJフェローシップ・プログラムも受けていらっしゃいますが、認定試験を受けることにした理由を教えてください。

私は教員になりたいという希望があり、今後も続ける予定でしたので受験しました。

私もずっと教員を続けたいということと、TFJのフェローシップ・プログラムは赴任地を選ばなければ臨時免許状を交付されて働けるのですが、私は横浜市から動けないという事情がありました。横浜市の場合、小学校で教えるには臨時免許状ではなく普通免許状が必要でしたので、受験しました。フェローシップ・プログラムも2年間しっかり続けたいと思っています。

TFJのフェローシップ・プログラムは連携している自治体の全国どこに行くかはわかりませんが、一方で教員免許をご自身で持っている場合は、講師登録をしたり教員採用試験を受けたりして赴任先を自分で確保することができます。ご自身で免許を取ることで自分の希望する場所で教員になれる可能性は高まるかと思います。

まとめ

TFJのフェローシップ・プログラムを受けながら、教員資格認定試験にも合格されたお二人のインタビューをお届けしました。お二人とも、お仕事や私生活の忙しい時間の合間を縫って時間を捻出し、勉強に取り組まれていたのがとても印象的でした。絶対に教師になりたいという熱意を感じたインタビューでした。

試験の際にも、TFJのフェローシップ・プログラムに参加していたことが役に立ったというお話しもいただきました。教師を目指されている方は、ぜひ参考にしていただければと思います。

教師になることに興味がある方

詳しく知りたいCATEGORY

TAG

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/teachforjapan/www/TFJ/wp-content/themes/teachforjapan/single-journal.php on line 129