中学教員免許の取り方|種類と必要単位、社会人の最短ルート

- コラム

中学校で教員として働くためには、必ず「教員免許状」を取得する必要があります。しかし、免許にはいくつかの種類があり、取得に必要な単位数や必須の体験(教育実習や介護等体験など)が定められているため、制度を正しく理解することが第一歩となります。

一方で、社会人としてすでに働いている人が教員を目指す場合、大学に通い直す以外にも「通信制大学」や「科目等履修生制度」などを活用し、短期間で免許を取得する道が開かれています。仕事と学びを両立しながら資格を得るための具体的な方法を知ることは大きな助けになるでしょう。

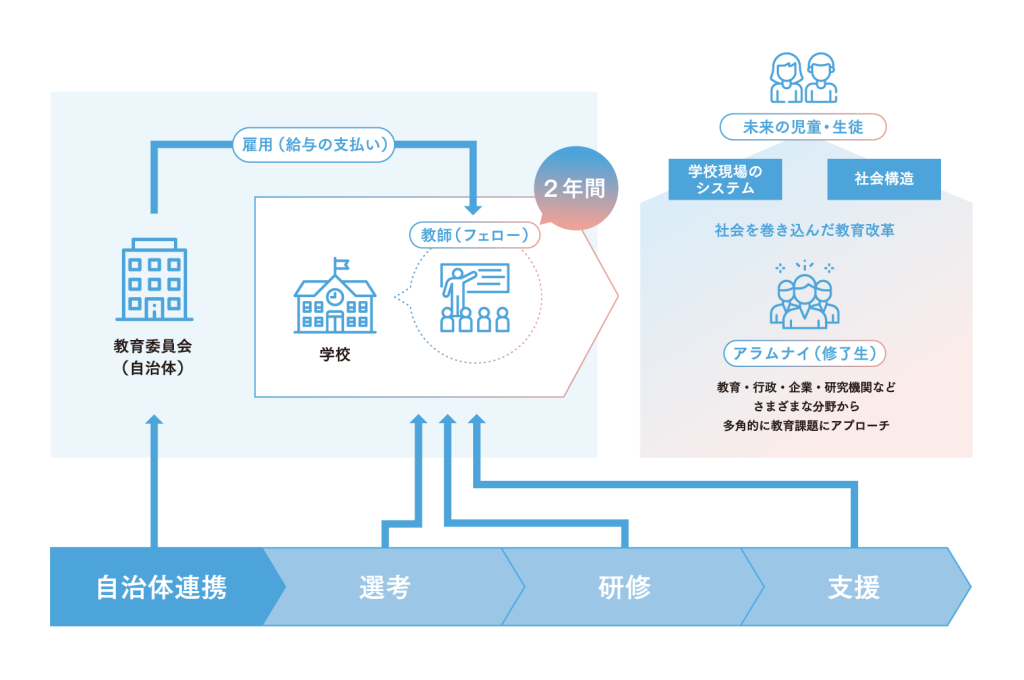

さらに、認定NPO法人Teach For Japan(TFJ)では、こうした教育現場に立ちたいと考える方を対象に、選考・研修を通して育み、自治体との連携により、2年間「教室」に教師として送り出すフェローシップ・プログラムを実施しています。本記事では、免許の種類と要件、社会人に向けた短期間での転職ルート、そしてTFJのプログラム内容を整理してご紹介します。

中学教員免許の「種類」と発行主体

中学教員免許を理解するための第一歩は、まず「どのような種類があるか」と「誰が免許を授与するか」を押さえることです。この章では、普通免許・特別免許・臨時免許の区分、さらに専修/一種/二種の違い、そして都道府県教育委員会と大学が果たす役割を整理します。

普通・特別・臨時免許状の違い

日本の教員免許状には、普通免許状、特別免許状、臨時免許状の3種類があります。

普通免許状が最も一般的な取得方法で、教職課程を通じて得られるものです。

また、特別免許状と臨時免許状は、以下の趣旨で設けられています。

- 特別免許状:社会的経験や専門的知見を有する者で、教育職員検定を経て与えられることがあります。

- 臨時免許状:普通免許所持者を採用できない場合に限り、一定の条件下で授与される制度です。

これらは、有効期間や有効地域範囲などにおいて、普通免許とは異なります。

参考:教員免許制度の概要|文部科学省

普通免許状の中での区分:専修/一種/二種

普通免許状にはさらに3つの区分があります。

- 専修免許状:大学院修了程度の大学院修士課程修了程度の教育を経て取得されるものとされ、教育実践や研究・指導的立場への適性を問うレベル。

- 一種免許状:大学卒業程度の教育を経て取得されるもの。

- 二種免許状:短期大学卒業程度の教育を経て取得されるもの。。

この3区分はいずれも「普通免許状」に属し、教育現場で授業を担当できる権利そのものに差はありません。

ただし、免許の区分は専門性や上位更新・上位移行などの際の扱いに関わることがあります。

参考:教員免許制度の概要|文部科学省

誰が授与する?都道府県教育委員会と大学の役割

教員免許状を「発行・授与する主体」は、制度上は都道府県教育委員会が基本となります。文部科学省の資料では、各都道府県が授与権限を持ち、免許法に基づく手続を所管する旨が記されています。

参考:教員免許制度の概要|文部科学省

ただし、大学にも役割があります。大学(および課程認定大学など)は教職課程を設け、免許申請に必要な単位や実習要件を履修できる教育プログラムを提供します。つまり、大学側が免許に必要な学びを育成・認定し、都道府県教育委員会が最終的な免許授与を行うという分担構造があります。

また、外国の大学を卒業した者や教員免許以外の資格を持つ者が新たに免許を取得したい場合には、都道府県教育委員会が実施する教育職員検定を通じて授与される場合もあります。

参考:教員免許状授与件数等調査|文部科学省

このように、免許制度の枠組みは「大学が教職課程で学びを保障」「都道府県教育委員会が免許授与」を基本軸としつつ、特別・臨時免許や検定授与の制度が重層的に整備されている構造になっています。

必要単位と必須要件:67単位と教育実習・介護等体験

中学校の教員免許を取得するためには、決められた単位数と必修の体験を満たす必要があります。ここでは、「中学校教諭一種免許状」を例に、単位要件と実習・体験の必須性を整理します。

中学一種の最低修得単位(合計67単位以上)

中学校教諭一種免許状を取得するには、合計で67単位以上を修得することが必要と定められています。主な内訳は以下の通りです。

- 教科に関する科目:20単位以上

- 教職に関する科目:31単位以上

(※教育実習・介護等体験などを含む) - 教職の基礎や一般教養等に関する科目:上記に加え、所定の単位を修得

これらを合わせて合計67単位以上を満たすことで、一種免許状の取得要件を満たします。

参考:教員免許状取得に必要な科目の単位数・内訳|文部科学省

この67単位はあくまで基準であり、実際には大学や学部ごとに追加の履修が求められる場合もあります。特に教職に関する科目には、教育心理学、教育方法論、学級経営論といった専門的な知識や実践的なスキルを学ぶ授業が含まれます。こうした学びを通して、現場で必要とされる教育力を身につけることが求められています。

参考:教職課程の履修に関する単位数|文部科学省

教育実習と7日以上の介護等体験の必須性

単位の修得に加えて、教育実習と介護等体験は必須の要件とされています。

- 教育実習:実際に学校現場に赴き、授業や学級運営を経験するプログラムです。通常は3〜4週間程度の期間が設けられ、指導教員のもとで授業計画を立て、模擬授業や実際の授業を行います。この実習を通じて、理論だけでは得られない現場感覚や、生徒とのコミュニケーションスキルを養うことができます。

- 介護等体験:1998年度以降に教職課程へ入学した者に課されている要件で、7日間以上の介護・福祉施設等での体験活動を行います。これは、障害のある子どもや高齢者との関わりを通じて「多様な背景を持つ人への理解を深める」ことを目的としています。単なる制度的義務ではなく、教育現場に立つうえで不可欠な人間理解の素地を築く役割を担っています。

参考:教員免許状に関するQ&A|文部科学省

このように、中学教員免許を取得するには「67単位+教育実習+介護等体験」が基本のセットとなります。単位の履修だけでなく、実習や体験を通じて「子どもに向き合う力」を養うことが、制度上も強く求められているのです。

取得ルート比較

中学教員免許を取得するルートは一つではありません。もっとも一般的な方法は大学で教職課程を履修することですが、社会人や他分野からの転職を考える人には、通信制大学を利用した方法や教育職員検定も開かれています。ここでは、それぞれのルートの特徴を整理します。

大学の教職課程で取る

最も標準的な取得ルートは、大学の教職課程を履修して免許を得る方法です。各大学の学部・学科に設置されている教職課程を修了し、必要な単位と実習を満たしたうえで、都道府県教育委員会を通じて免許状が授与されます。

このルートは在学中に体系的に学べる点が大きな強みです。教育原理や心理学などの基礎から、実習による現場経験までを含む一貫した学びを得られるため、多くの学生がこのルートを選択しています。

参考:教員免許制度の概要|文部科学省

通信制大学の活用

社会人が働きながら免許を取得する場合に有効なのが、通信制大学を利用する方法です。近年は通信教育課程でも教職課程が認定されており、オンライン講義やスクーリングを通じて単位を修得できます。

通信制大学の特徴は次のとおりです。

- 対応大学:佛教大学や明星大学など、複数の大学が通信課程を設けています。

- 期間:最短で2年程度から。科目等履修生制度を活用し、必要単位のみを履修する方法もあります。

- 学費:年間30万〜50万円程度が一般的で、在職しながら計画的に進めることができます。(エリアや履修単位数、スクーリングの必要度合により変動するため「年間30〜50万円程度」という幅を用いています。)

学費の年間金額例として、日本大学通信教育部では、教員免許取得を目的とした履修モデルで「2年間で約30.8万円(スクーリングなしの場合)」というデータがあります。

参考: 学費とモデルケース|日本大学通信教育+1

また、別の大学では年間「授業料+スクーリング料」で「1年間あたり約20〜40万円程度」というモデルも確認できます。

参考:学費シミュレーション| seisa.ac.jp

教育職員検定での追加取得・上位化の考え方

すでに他の免許を持っている人や、大学での履修を終えている人が新たに免許を取得する場合には、教育職員検定という仕組みがあります。これは、大学で必要単位を修得していなくても、職務経験や専門知識を考慮し、都道府県教育委員会が免許状授与の可否を判断する制度です。

また、すでに二種免許を持っている人が一種へ、さらに一種から専修へといった「上位免許」への移行も可能です。この場合も教育職員検定が活用され、既有の学習歴や経験を評価したうえで、追加単位の修得を条件に認定されるケースがあります。

参考:教員免許状に関するQ&A|文部科学省

このように、教員免許の取得ルートは大きく分けて「大学で取得」「通信制大学」「特別免許状の取得」の3つがあります。自分の学歴・経歴・ライフスタイルに応じて最適なルートを選ぶことが、教員を目指す第一歩となります。

社会人の最短ルート設計(ワーク&スタディ)

社会人が中学教員免許を取得するには、大学在学中の学生とは異なる工夫が必要です。限られた時間や予算の中で最短ルートを設計するには、まず自分の履修状況を整理し、不足する単位を効率よく補いながら、実習やスクーリングのタイミングを調整していくことが大切です。

科目/単位の棚卸し → 不足単位を通信で補う

最初のステップは、すでに取得している学歴や履修単位を「棚卸し」することです。たとえば大学卒業時に取得した科目の中には、教員免許の要件に一部算入できるものがあります。これを確認することで、不足単位が明確になり、その分を通信制大学や科目等履修生制度で補うことができます。

この方法なら、ゼロから教職課程を履修し直すより短期間で免許取得を目指せます。

参考:通信制大学における教員免許取得|LITALICO発達ナビ

スクーリングと実習時期の調整(仕事との両立のコツ)

通信制大学を利用する場合でも、スクーリング(面接授業)や教育実習は必須です。特に教育実習は3〜4週間のまとまった期間を要するため、勤務先の理解や休暇調整が欠かせません。

多くの社会人は「年度末の繁忙期を避ける」「有給休暇や長期休暇を組み合わせる」など工夫をしながら実習に参加しています。スクーリングについても、土日や集中講座を活用すれば、仕事を続けながら単位修得を進めることが可能です。

参考:教員免許状に関するQ&A|文部科学省

費用目安と給付金・奨学金の探し方(例示)

社会人が通信制大学で免許を取得する場合、学費は年間30万〜50万円程度が目安とされています。複数年にわたる場合は総額100万円前後になることもあります。ただし、教育訓練給付制度や各大学独自の奨学金を活用すれば、費用負担を抑えることが可能です。

このように、社会人が最短ルートで免許を取得するには、①自分の単位を棚卸しして不足分を補う、②スクーリングと実習を仕事と両立させる工夫をする、③費用面では給付金を活用する、という3つのポイントを押さえることが重要です。

採用試験までのロードマップ(中学採用の基本)

免許を取得した後、教員として実際に教壇に立つためには「採用試験」を突破する必要があります。採用の仕組みは、公立学校と私立学校(中高一貫校を含む)で大きく異なり、それぞれの特徴を理解して準備を進めることが重要です。

公立の採用プロセスと中高併有の考え方

公立中学校の教員を目指す場合、各都道府県または政令指定都市が実施する教員採用試験に合格する必要があります。試験は例年7月〜8月に実施され、筆記試験(教職教養・専門教科)、面接試験(個別・集団)、実技試験(音楽・体育など教科による)などで構成されます。

さらに中学と高校の教育は制度的に連続性が高いため、採用試験でも「中学・高校併有免許」を取得していることが有利とされます。特に数学や英語など中高一貫教育での需要が大きい教科では、両方の免許を持っていることが採用条件や選考上の強みとなるケースが少なくありません。

参考:中学校教諭になるには|マナビジョン(ベネッセ)

私学/中高一貫で求められやすい要件の違い

一方、私立学校や中高一貫校では、公立のような統一的な採用試験は存在せず、各学校法人が独自に採用を行います。筆記や面接はもちろん、学校ごとの教育理念や特色に合致するかどうかが重視される傾向があります。

また、私学では「中高一貫教育」を前提とする場合が多く、中学と高校の双方で指導できる体制が求められることが一般的です。そのため、中学免許だけでなく高校免許も取得していることが採用の前提条件となる場合もあります。さらに、語学力や海外研修経験、ICT教育への対応力など、学校独自の特色に応じたスキルが評価されやすい点も特徴です。

参考:中学校教諭になるには|マナビジョン(ベネッセ)

このように、公立と私立では採用プロセスや重視される要件に違いがあります。公立を目指すなら都道府県の採用試験対策を計画的に行い、私学を目指すなら各校の特色や教育方針に合わせて自分の強みを磨いていくことが採用への近道となります。

TFJだからできる支援 ― フェローシップ・プログラムの強み

教員免許を持っていなくても、教育現場で子どもたちに向き合う道があります。

認定NPO法人Teach For Japan(TFJ)が運営するフェローシップ・プログラムは、教育に情熱を持つ社会人・学生が教壇に立ち、学びながら成長できる実践的なプログラムです。

応募時点で免許がなくても挑戦できる

このプログラムは、応募時点で教員免許の有無を問わず参加できます。免許を持たない方は、TFJと連携する自治体が発行する特別免許状や臨時免許状を活用し、常勤講師として赴任します。

赴任前・赴任中の充実した研修

フェローは、教育現場に立つ前に赴任前研修を受け、教育の基礎知識や授業づくり、子どもとの関わり方を学びます。赴任してからも継続的なフォローアップ研修があり、実践を重ねながらスキルを磨ける環境が整っています。

多様な仲間との学び合いのコミュニティ

TFJには、民間企業出身者、大学院生、元エンジニアなど、多様なバックグラウンドを持つ参加者が集います。互いに刺激を受けながら学び合い、教育への情熱を共有するコミュニティが形成されています。

現場で挑戦する人を支える仕組み

TFJは、文部科学省や自治体との連携実績を持ち、制度に基づいた一次情報をもとに支援を行っています。さらに、フェロー同士が学びを共有し続けられるネットワークを提供することで、教育現場で挑戦を続ける人を支えています。

このように、Teach For Japanは「免許がなくても挑戦できる制度」「段階的な研修」「多様な学び続けるコミュニティ」を通じて、教育に新しい風を吹き込んでいます。

参考:フェローシップ・プログラム|Teach For Japan

よくある質問(FAQ)

二種→一種の上位化は可能?教育職員検定の位置づけ

はい、可能です。短大卒で取得できる二種免許状から、大学卒相当の一種免許状に上位化する道は制度上用意されています。その際には、不足する単位を履修するか、または都道府県教育委員会が実施する教育職員検定を通じて認定を受ける方法があります。

教育職員検定は、免許法に基づき職務経験や専門性を考慮して免許を授与する制度で、学歴や履修状況に応じて柔軟に認められる場合があります。

参考:教員免許状に関するQ&A|文部科学省

教科別の違い(社会/英語などの必修科目の例)

中学校の教員免許を取得するには、教科ごとに定められた必修科目があります。たとえば社会科では「日本史」「世界史」「地理」など、英語科では「英語学」「英米文学」「英語コミュニケーション」などが指定されており、基礎から専門領域まで幅広い履修が求められます。

これらの教科ごとの要件は、文部科学省の定める教職課程認定基準に基づいており、大学のシラバスに反映されています。取得希望の教科に合わせて、自分の専攻や得意分野と合致する大学を選ぶことが重要です。

参考:教員免許制度の概要|文部科学省

通信制だけで完結できる?実習・介護体験の取り扱い

結論から言うと、通信制大学のみで単位修得を完結させることは可能です。ただし、教育実習や介護等体験といった「対面での体験活動」は通信制であっても必須であり、現場に出向いて行う必要があります。

教育実習は提携校や指定校で行い、介護等体験は福祉施設などで7日以上実施することが法律上義務づけられています。通信制で学びながらも、こうした実習・体験は省略できないため、働きながら免許を目指す場合は計画的なスケジュール調整が不可欠です。

参考:教員免許状に関するQ&A|文部科学省

参考:通信制大学における教員免許取得|LITALICO発達ナビ

このFAQでは「免許の上位化」「教科別の要件」「通信制の限界」の3つを整理しました。多くの方が疑問を持つポイントですが、いずれも制度的に明文化された一次情報を確認することが最も確実です。

教師になることに興味がある方

詳しく知りたい