フェロー×同僚 登壇イベント!教師って、面白い。〜現役教員が語る教師の面白さとは~

- フェローインタビュー

今回は、Teach For Japan(以下、TFJ)のフェローシップ・プログラム第12期生として活動中の杉山雄太さん、元同僚の小林郁和さんに登壇いただき、教師の面白さ・魅力について語っていただきました。フェローの方だけでなく、同僚の方にご登壇いただくイベントは今回が初となります。ぜひ最後までご覧下さい。

杉山雄太さん(フェロー第12期生)

千葉県の公立小学校にて13年間勤務し、教員としての経験を積む傍ら、プロボクサーとしても活動。ボクシングの経験を生かし、世界チャンピオンとの特別授業をはじめ、ICTを活用した自由進度学習やプログラミング教育など、多様な実践に取り組む。

家族とともに和歌山県へ移住し、2025年4月より私立うつほの社学園小学校に着任。Teach For Japan フェローシップ・プログラム第12期生として、全国の仲間と共に学びを深めている。「自走できる子ども・他者を大切にできる子ども」を育てたいというビジョンを持ち、日々奮闘中。

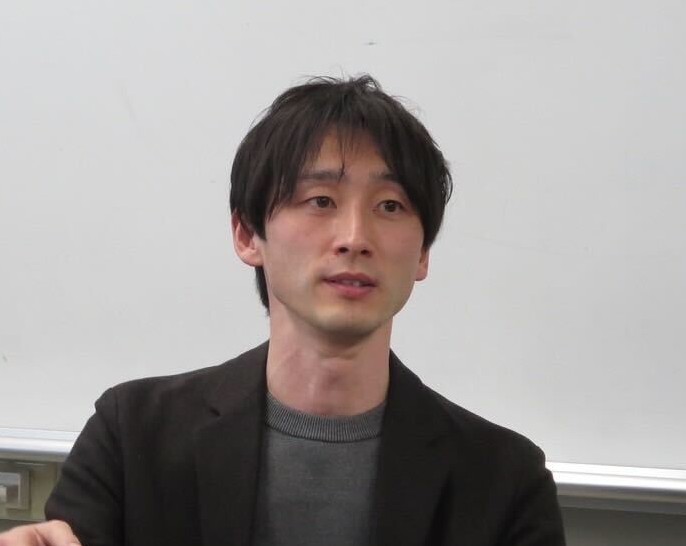

小林郁和さん(杉山さんの元同僚)

千葉県の公立小学校に勤務。県の研修制度を活用して大学院に在籍し、一人一台端末の活用、自由進度学習、AIの教育活用などに関する研究に取り組む。現在もその研究成果をもとに、ICTを活用した学びの実践を続けている。

同校に勤務していた杉山さんとは教育観や関心領域が近く、共に探究し合う同僚として日々研鑽を重ねてきた。

▼YouTubeにて動画でもご視聴いただけます!

ーお互いの第一印象はいかがでしたか?

杉山さん:私がいる学校に小林さんが異動してきました。面白いという噂を聞いていたので、とても気になっていました。私はICTをずっと勉強していたと同時に、学校がGIGAスクールに向けて進んでいました。それらの分野に長けており独創的な実践をされている方ということで、興味がありました。

小林さん:そんな噂は知りませんでした。私は、ICTを活用した実践をしたくて学校を異動しました。その際に、学校の中で最もICTに長けている方として当時の学校長に紹介されたのが杉山さんでした。プロボクサーだということにも驚きましたね。杉山さんはすでに独自の実践をされており「こんな自由な先生がいるんだ」という印象でした。

ー共に働く中で、小林さんから見た杉山さんの印象は変わりましたか?

小林さん:印象は変わったというより、深まった感じです。2年目に私が大学院で学ぶようになりICT活用や地域とのつながりや働き方改革により関心を持つようになる中で、関心が近かった杉山さんと自然に意見交換をするようになりました。情報を共有できる仲間であり、お互いに挑戦しているいい意味でのライバルでもありました。切磋琢磨できる仲間が職場のこんな近くにいることがとても嬉しかったです。異動されてしまい、寂しいですね。

ーなぜ教師になったのか、教えてください。

杉山さん:祖父母が4人とも教員で、教師になりなさいと言われていました。私はいやだと言っていましたが、大学ではとりあえず教員免許は取りました。大学生の時に予備校で教えたり、ボクシングを地域の子どもたちに教えたりする経験を通して教師も悪くないなと思い、講師としてスタートしてみました。その後、のめり込んでいきました。

小林さん:私には明確な理由はありません。高校時代には教師が仕事としてイメージしやすく、福利厚生もいいし小学校の教師だったらなれるかなと思い、とりあえず大学は教育学部を選びました。就活では思うように結果も出ず、気づいたら教師になっていました。

ー教師を続けている理由はなんですか?

杉山さん:ずっと出会いに恵まれたことも理由の一つです。先輩に教えてもらったり支えてもらったりしているうちに、子どもたちの成長を感じることが心地よくなっていきました。そんな中でGIGAスクールが始まり、小林さんのような仲間に出会って刺激し合い、そんなことを繰り返していたら、13年が経ちました。

小林さん:教師に楽しさを見出しているというのは事実ですが、特に続けようと思っているわけでもありません。教師に固執せず、常に外への視点を持っていたいと考えています。他の仕事にも関心はありますし、これまでの経験を生かした教師を続けるのもいいですし、どちらもいいなと思いながら続けています。

ー今でも印象に残っているエピソードがあれば教えてください。

杉山さん:思い浮かぶのは、具体的なエピソードというより何気ない会話です。昨年は、お互いAIにハマっていて、「こんな機能見つけたんだけどどう?」というような会話を日常的にしていて、とても楽しかったです。ライバル関係がとてもいい刺激になっていて、お互いのビジョンなど話が尽きませんでした。

小林さん:杉山さんは、総合学習の時間を活用して、落語家、プロボクサー、企業との連携など、どんどん外と連携をしていたので、刺激を受けていました。それは「地域貢献」というキーワードで私が外とつながるきっかけの一つになったと思っています。

エピソードとしては、杉山さんの仕事のスピード感に関する出来事が印象に残っています。私が連絡帳をオンラインにする提案をしたのですが、杉山さんはすぐに賛同してくれて、そのまま管理職に提案に行き、デザインをして全学年に広めるところまで、当日の午前中に完了しました。ボクサーとしてパンチが早いだけでなく、常にアンテナをはっていて頭の回転がすごく早く、決断力もあります。私の何気ない提案に対して、いつでもすぐに動き、管理職の許可をもらって動いていました。

ー担当学年が異なる中で、どのような時間に交流をしていたのですか?

小林さん:放課後に職員室で意見交換をすることが多かったです。放課後まで待てないときは、杉山さんの教室まで授業中に行っていました。

杉山さん:昨年度は、小林さんは6年生、私は4年生の担任をしていましたが、小林さんの活動を見て刺激をもらってどこまで6年生に近づけるかみたいなチャレンジをしていました。

小林さん:私はその逆で、杉山さんの方が下の学年を見ていたにもかかわらず先進的なことをされているので、4年生でここまでできるなら負けてたまるかというような感じでした。

ー現在の取り組みについて教えてください。

杉山さん:公立から私立に移り2ヶ月ほどたちましたが、開校したばかりの私立学校なので、私は一教員ですが仕組みから作っています。大変ですが、これまでの私自身の経験やつながりを生かして頑張っています。一人の教師から少し目線をあげて、学校全体を作っていく経験は面白いです。アドベンチャーワールドとの連携など、公立ではできなかったことも楽しみながら進めています。

小林さん:子どもを子どもとして上から見ないことを心がけています。一人一台端末が始まり、子どもと教師がフラットに近い関係で一緒にプロジェクトを進めていくチームの仲間になって、子どもの本来持っている力がすごく引き出されてきていると感じています。例えば、昨年度までは学校からお願いをして子どもにやらせてもらっていた案件が、今年度からはその実績を元に地域からお仕事をいただきました。「教室から世界を変える」というTFJのスローガンをまさに実践しようとしています。

ー教室の外に出ていく活動は、どのように始まったのでしょうか?

小林さん:貢献できるということは子ども達の自信につながります。1学期は「挨拶をしましょう」など学校内でできる活動を行い自信をつけました。それを身近な地域に向けようということで、2学期から外の色んな方に向けて発信をはじめました。このようにステップを追ってできることを少しずつ広げていきました。

ー新しい取り組みの実現のために工夫したことはありますか?

杉山さん:もちろん、なんでも意見が通るわけではありません。面白いというだけでなく、それが子どもの学びや成長につながるというのが重要だと思います。子どものため、学校のためにいいことを純粋に目指していたからこそ、提案を聞いてもらえる土壌が作れていたと思います。それでもポジティブな反応が得られなかったときには、「ここは協力いただきたいです、その代わり自分はここを責任もってやります」と覚悟を決めてやるという自分自身の覚悟も必要だと思います。

小林さん:子どもたちの学びも変化してきており、これからの時代は新たな課題・問題にどんどん対応していく必要があります。そのような基本の部分の共感を得ていたことで、スムーズに進められたと感じています。また、普段から、意見を通してもらえるような人間関係作りや職場の自分の立ち位置作りをしておくことも大切だと思います。意見を言う前に自分が仕事で認めていただけるように頑張る、普段からコミュニケーションをとっておく、何気ない会話で反応を見ながらタイミングをはかるなどを意識していました。

ー最後に、お二人にとっての教師とは何か、一言お願いします。

杉山さん:子どもたちの成長に立ち会える魅力的な仕事であり、できることは無限大です。教師が動いた分だけ子どもたちも変わり、同僚の先生も変わり、学校も変わります。私は出会いと環境に恵まれていましたが、動き続けることで環境も変わっていきます。チャレンジしたいことは山積みですね。

小林さん:教師はネガティブな面もピックアップされがちな仕事ですが、かなりクリエイティブな仕事です。そしてクリエイティブでネガティブをポジティブに変えられる仕事でもあります。ぜひ知識や伝統にとらわれないでチャレンジしていただきたいですね。

Q&A

Q:自走できる教員、他者を大切にできる教員を育てるために管理職や教育委員会に何を期待しますか?

杉山さん:何で自走できたかを振り返ると、守ってもらえる信頼があったからだと思います。

小林さん:やるべきことをやってからではありますが、チャレンジできる環境があることは大切だと思います。学校の中には、閉鎖的で、今までと同じでいい、学校・学年で足並みをそろえるべきといったチャレンジしづらい環境もあります。その中で、学校や自治体の成長につながっていくようなチャレンジを許していただける、応援していただける管理職や教育委員会だと嬉しいですね。

Q:杉山さんがTFJに申込んだ理由とそこで得たものを教えてください。

杉山さん:一番の理由は全国とのつながりが魅力的だったからです。実際に参加すると、全国各地の方とのつながりも多く、よりリアルな学校現場の状況を知ることができ、その一つひとつが学びになっています。

具体的な例を挙げると、親しくしているフェローの方が私にICTの研修を依頼してくださり、その方の勤務校と私の勤務校の合同研修が実現しました。このようにフェローのつながりの中で普段なら実現しないような遠方の学校との合同研修が実現しました。

ーありがとうございました。

まとめ

TFJのフェローシップ・プログラムで人脈を広げ、教師としてのチャレンジを続ける杉山さん、そして同僚の小林さんのお2人に話を伺いました。これまでの教師としての枠にとらわれず、積極的に活動される様子、またお互いに切磋琢磨しながらお二人自身も成長しておられる様子に感銘を受けました。

これからのお二人のチャレンジが楽しみになる、そんなお話でした。

杉山さん、小林さん、ありがとうございました。

教師になることに興味がある方

詳しく知りたいCATEGORY