理想を実現するため何を行っているのか?北さんの考える教育とは

- 修了生インタビュー

本記事では、Teach For Japan(以下、TFJ)のフェローシップ・プログラムの第6期生として教員になり、現在は高校の教員をしながら、一般社団法人Local Educationの代表理事も務める北敢さんに、ビジョンと教育現場での実践についてお話いただきます。ぜひ最後までご覧下さい。

北敢さん(Teach For Japan フェロー第6期生/小学校赴任)

大学卒業後、三井不動産、インテリジェンス(現パーソルキャリア)を経て、2018年よりTFJに第6期生として参画。福岡県内の小学校に3年間勤務した後、現在は、福岡県立西田川高等学校で教員を務める。学外の活動で地域のキャリア教育のコーディネーターを務める他、学校と地域を繋げるために学校内に留まらず一般社団法人Local Educationを設立し、代表理事も務める。教育で地域を変えるため、日々全力疾走!

▼YouTubeにて動画でもご視聴いただけます!

Visionは、「全ての人が『自己決定』できる社会へ」

私は、三井不動産、人材系の会社で働いたのち、TFJで3年間小学校に赴任し、その後同じ地域の高校の教員になりました。2024年に自分で一般社団法人も立ち上げ、現在は、街づくり・コミュニティ形成、就職・人材育成、学校教育、地域教育に幅広く携わっています。

私は、「教育は、自分の人生を『自己決定』できるようになるためにしているもの」だと考えています。そして「全ての人が『自己決定』できる社会へ」というVision、「対話を通し自身を見つめなおすきっかけを作り、人と人とを繋げた人々の世界を広げていく、地域に根差した教育の実践」というMissionを掲げて活動をしています。

Teach For Japanで縁もゆかりもない福岡県田川市に赴任

私はTFJで、縁もゆかりもなかった福岡県田川市に赴任してきました。赴任前に田川について調べて分かったことは、博多にも小倉にも車で1時間くらいのところにあるということ、お祭りも盛んで出身の芸能人も多いところだということ、元々は炭鉱が有名で石炭の町でエネルギー転換によって人口が一気に減ってしまった地域であることなどです。人口はピーク時の10万人から現在は4万4000人程まで落ち混んでおり、少子高齢化が進んでいます。その他にもさまざまな問題を抱えており、例えば2010年の国勢調査における完全失業率は20位、田川市郡の市町村はワースト20に7地区も入っていました。生活保護受給率も高く、学力も全国平均を大きく下回っていることがわかりました。

赴任時に感じたのは「やり切ろう」という力や目的を持つ力が弱いということ

実際に田川に来てみて感じたことがあります。それは、学力が低いというより「やり切ろう」とする力や目的を持つ力が薄いということでした。テストを受けても、テストを書き終わらないで寝てしまうような子たちもいました。赴任した当時は、たくさんある重すぎる課題に、本当に自分にできることはあるのかと落ち込むこともありました。

現在は、こんな地域だからこそ、「教育が変われば子ども達も変わるしその先には地域が変わっていく」という希望を持っています。今まで、無気力だったり、なりたい姿が見えていなかったり、人生どうでもいいと思っていたりした生徒たちが、様々な取り組みによって地域の大人や地域の課題と向き合い変わっていく様を目にしてきました。

赴任した小学校での取り組み ①先生と生徒の1on1

私は全校生徒260名ほどの田川市立後藤寺小学校に赴任しました。1年目は2年生、2年目は5年生、3年目は6年生の担任をしました。

取り組んだ内容としては、まず1on1です。昼休みに一人15分ほど費やし、誰も他の人がいないところで1対1で対話をしました。これは、私の社会人としての経験の中から、生徒たちにしたらいいだろうなと思ったことです。コーチングのスキルを使いながら、まずはヒアリングで最近のことや好きなこと、頑張っていること、相談したいことを共有してもらい、目標に対して何をどう頑張っているかを再度一緒に確認し、自己認知させていきます。そして先生の立場から、その子が何を頑張っているのかを伝え承認をし、目標設定として目標を一緒に考えて、自分の言葉で言えるようにするということを行いました。取り組みの中では、できるだけ叱らない・責めないということ、自分で答えを見つけてもらうということに注意しました。

②話し合いを通じて自分たちで決めさせる

その他にも、自分たちで話し合いをしてもらい、折り合いをつけ、自分たちで決定して、実行するということを意識していました。自分たちで決めて何かをするということを幼いうちからするということもポイントだったと思います。

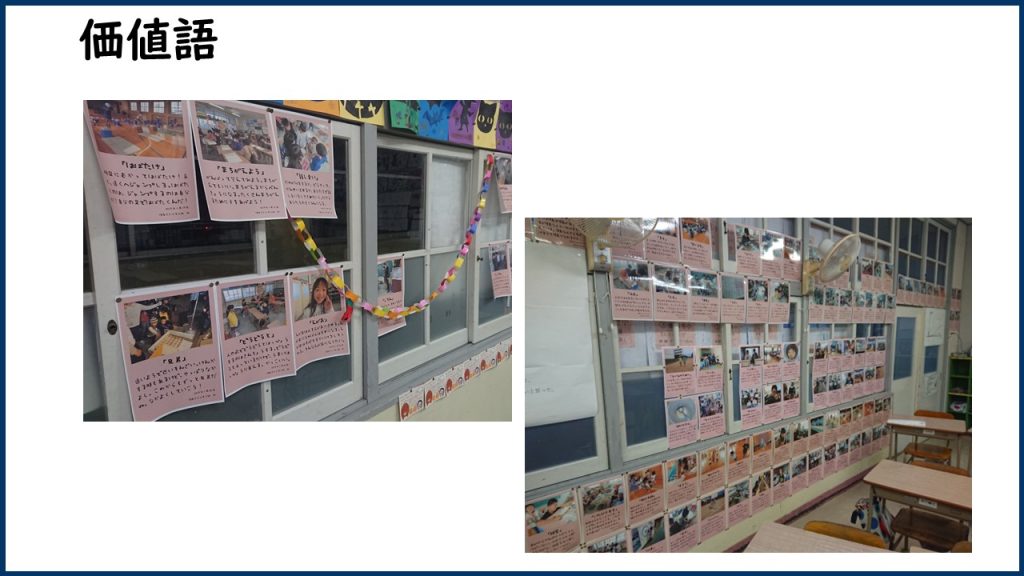

③価値語を張りだす

価値語というのを、教室に貼りだしていました。本日来てくれた生徒が持って来てくれていて、大切に残してくれているんだなというのが嬉しいですね。これは、生徒たちの写真を撮って、そこに先生としての私の言葉を書いたものです。日常を写真と言葉で価値づけ、子どもたちの中で手本ができること、そして思い出になることだと思い行っていました。

例えば、「チームのために(一人で走っている訳ではない。チームの人たちが走ってくれたから、今は知ることができる。チームのために走る。)」「意欲(『やりたい!』と思う気持ちが意欲。たとえ廊下であっても勉強がしたい。そんな気持ちが君たちを成功させる)」といった生徒に向けたメッセージです。ポエマーといってからかわれましたが、2018年度は43枚、2019年度は140枚、2020年度は150枚作成しました。

④自主プロジェクト

他にも、自主プロジェクトを行いました。自分たちで課題を見つけ、どうやって解決していけばいいのかを考えていきなさいということを伝え、さまざまな活動を行いました。例えば、朝の挨拶運動をやり始めたり、クラスが仲良くなるためにキャラクターを作ったり、自分たちで考え、色々なことをしていました。

⑤「理想の田川」について考える -コロナ禍でも今の自分たちにできることを実行

6年生の時にコロナになったので、総合的な学習の時間についても大きく変えたいなということで、「田川の魅力と課題」「住みやすい街(多様性)」「今の自分にできること(自己分析・他己解析)」を学びながら、「理想の田川」について考える機会を作りました。最終的にはグループでテーマを決め、1ⅿ×1ⅿの発泡スチロールの板に理想の田川を作りました。それを小学校や進学する中学校の校長先生や、街の皆様に審査をしていただきました。

その際には、新聞やテレビの取材もしてもらいました。それが市役所の方の耳にも入りまして、本当に街づくりをしている担当の方から登壇依頼があり、都市計画課街づくり協議会にて、子どもたちがプレゼンをしました。当時の市長にも聞いて頂いて、街づくり計画の中で「シンボルマスト」という部分に、実際に子どもたちの意見が反映されました。

この経験を通じて、自分たちでも社会を変えることができるかもしれないという経験をしてもらえたと思っています。将来、大人になった際に田川にどうかかわっていきたいと思いますか?というアンケートにも、街を良くするために積極的に関わっていきたいという回答がありました。

このような活動をして、小学校での教員活動は3年間でピリオドを打ちました。

子どもたちを取り巻く多くの社会課題

この時期に、私自身がさまざまな社会課題にも触れるようになってきました。

例えば、18歳意識調査「国や社会に対する意識」として、日本は他国に比べ軒並み低い数字となっていますが、主体的に考える機会の少なさ、リアルな社会との接点の少なさ、「学校」という閉ざされた空間、大人に対するマイナスイメージなどが原因かなと考えました。

日本は幸福度ランキングもいまだに低い状況です。自己決定性のレベルについても低く、主体性のないところから、楽しいからやりたいからやるんだという方向に移行しなければならないと考えました。これは子どもに限ったことではありません。子どもたちにはもっと内発的動機の高い「楽しいから仕事をしている」と言える大人に出会うことが重要だと思いました。

学校と家庭の行き来の中で、子どもたちの居場所が少ないというのも思っていました。将来への希望や自己肯定感というのは居場所の数にも比例するというデータもあります。他にも、全国的にも不登校児童は増えていますが、田川市の課題としても同様に不登校の児童は増えていました。

私の考える日本の教育の課題:「主体的に考える機会が少ない」「狭い世界だけで選択肢が挟まれる」「魅力的な目標が周囲に少ない」

これらの課題を総合的に考えた時に、私が考える日本の教育の課題は「主体的に考える機会が少ない」「狭い世界だけで選択肢が挟まれる」「魅力的な目標が周囲に少ない」ということだと思います。では、全ての人が自己決定できる社会を実現するために、理想と現実をどう埋めていけばいいのか。私は、まずは自分にできることを全力でやろうと思いました。具体的には、「全力でこの地域と向き合い、自分自身が面白い大人になってやる!」ということです。このような考えのもと、福岡県立西田川高等学校に赴任をしました。

「自分がどうなりたいか」を問われるユニークな高校

高校でもさまざまな活動を行っています。本校はフレックス単位制という珍しい制度を採用しています。朝の9時から夜の9時までずっと授業があり、クラスもホームルームもなく、生徒たちは好きな時間に好きな授業を選んで受けるスタイルです。制服も校則もないので、まるで大学のような雰囲気です。自分の興味関心のある科目を多く受講することができ、自分のライフスタイルに合わせた計画を立て、自分の興味関心をさらに深めることができます。「自分がどうなりたいか」を問われる学校だと思います。

学校には色々な生徒がいます。4年でも卒業できるので、3年で卒業しないことを選択する生徒、田川市郡外から来ている生徒、不登校を経験したことがある生徒もいます。

高校での取り組み①田川探究

生徒たちが自分の生き方を考えていくためには、学校の中だけでは不可能であり、地域や社会の人たちとつながることが重要だと思っています。そのため、総合的な探究の時間を使って「田川探究」という授業を行っています。これは地域の課題と本校の特徴をかけ合わせたもので、地域の課題を地域の講師の方々と共に解決する活動を行います。多くの地域の面白い方が講師になって下さり、地域講師・学校教員・大学生など、支えてくれる人がたくさんいます。皆さんに支えられ、どうしたらいいかわからなかったところから、生徒自身が主体性を身につけていっています。

具体的には、シャッター通りになってしまっている商店街を盛り上げるために文化祭を企画して商店街の中で文化祭をする、商店街のキャラクターを作ってみる、商店街を高校生の視点で発信するインスタを作ってみる、などの活動を行っています。

②近未来ガイダンス

キャリア教育の一環として、近未来ガイダンスという活動を行っています。面白い生き方をしている人たちに本校に来ていただいて、そのような方々と接点を持っていただくことによって、こんな人生もあるんだ、こんな生き方もあるんだということに気づいてもらおうという取り組みです。

③キャリア教育・地域連携の推進

他にも「キャリア教育」「地域連携」を推進しており、私が中心になって生徒の幅を広げる活動を行っています。例えば、不登校を経験したことのある生徒が集まって、不登校支援学生組織を行うなど、ユニークな活動を行っています。

更に活動を広げるべく「たがわPlanners」を結成

本校だけではなくもっと色々な人が自由に活動できるフィールドを広げていきたいと考えました。そこで、色々な高校の学生が集まって活動をする「たがわPlanners」という組織を作りました。これは田川の大人が主体となって組織化したもので、私はボランティアとして関わっています。この活動の中で、田川市の産業界の方や役所の方と5つの高校が集まって、たがわPlannersを作りました。現在は5校計17名の高校生が活動をしています。

たがわPlannersの活動としては、地域のクリスマスやバレンタインのイベントを開催したり、お祭りで子ども向けのイベントを開催したり、イベントで登壇したり、月に一回の定例会で勉強会をしたり、私が企画してワークショップを行ったりしています。

このような活動を通じて、「地域」で高校生を育てていく活動を行っています。

自分たちで課題を見つけ実行に移す中で、試行錯誤をし、周りの大人たちとともに「社会」を経験することで、自分の人生を見つめる機会になる。大切なのは、生徒がいかに「自己決定」するための「経験」を作って行けるかだと考えています。

大切なのは、生徒がいかに「自己決定」するための「経験」を作っていけるか

このような形で、生徒たちが自己決定ができるようになるために色々な活動を行っていますが、大切なのは生徒がいかに「自己決定」するための「経験」を作っていけるかということだと思います。

効果の最大化を目指し一般社団法人Local Educationを設立

一生懸命活動をしてきましたが、自分の近くにいる人しか変えることができていない、もっと今の効果を最大化することはできないだろうかと考えた結果、一般社団法人Local Educationを設立しました。私は公務員ですので、一般社団法人という形で無報酬で活動をしています。

学校と法人、学校の中だからできる教育と地域だからできる教育、どちらも教育ですが、現在はそれらがはなれ離れになってしまっていると感じています。そのギャップを埋めるため、現在以下のような事業を展開しています。

・キャリア教育事業

・企業研修事業

・イベント企画

・SNS運用代行事業

・コミュニティスペース運用

・各種講演等

・あなたの自己決定を全力応援

これらの活動を通じ、全ての人が自己決定できる社会を目指しています。

すべての人が自己決定できる社会を作るため、活動を続ける

今日まさに私たちがいる場所は、コミュニティスペース「GOTOJI Compass」といいまして、シャッター商店街の空き店舗を活用して、地域住民の居場所作りを実践している場所となります。ここでは、生徒たちが自習をしたり、大学生が小学生に勉強を教えたり、月に1度集まって飲み会をしたり、さまざまな活動をしています。

今後は、すべての人が自己決定できる社会を作っていきたいと考えています。その中で、大きく2つの目標があります。1つ目の目標は関わっている田川を変えていきたいということで、①「田川で教育を受けさせたい」と言ってもらいたい、②活動拠点の商店街を活性化させたい、③地元の学生が起業するのを手助けしたいという3つの目標があります。そして2つ目の目標として、結果が出ている活動を広げていきたいということで、①田川という限定的な地域ではなく広く展開させたい、②高校だけでなく、小学校〜社会人まで展開させたいと考えています。

さまざまな活動を行っていますので、SNSもフォローしていただければ嬉しいです。

▼後編「北先生に出会ったことで何が変わったのか?生徒の視点から見た教育とは」はこちら

https://teachforjapan.org/journal/26978/

教師になることに興味がある方

詳しく知りたいCATEGORY

TAG

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/teachforjapan/www/TFJ/wp-content/themes/teachforjapan/single-journal.php on line 129